22期 大阪会場第3編

2025年8月23(土)

「 」

第22期「絵本講座・養成講座」大阪会場 第3編が8月23(土)、CIVI研修センター新大阪東にて開催されました。開講までのひととき、受講生の皆さんは、当日配布されたテキストやレジュメに目を通されています。講師の先生方のプロフィールを読みながら期待が膨らんでいるようでした。いよいよ、司会の後藤純子さんのご挨拶で会の幕開けです。

はじめに飫肥糺氏の「SDGsの進捗と世界のこどもたち……。」と題したご講演です。園、学校でも目にする17のマーク。2030年までの達成を目標に、日本を含む193か国によって国連で全会一致で採択された取り組みは、果たして成し遂げられるのでしょうか。飫肥先生は「環境」「社会」「教育」「平和」などについて穏やかに問いかけます。グレタ・トゥーンベリ氏やマララ・ユスフザイ氏の活動、中村桂子氏の生命科学的見地、さらに1912年にリオデジャネイロ国連会議でのムヒカ大統領の演説、『平和ってどんなこと』(ウォーレス・エドワード・さく/おびただす・やく/六曜社)の一説を朗読してくださり、また、ジェンダー問題を伝える絵本の紹介もあり、印象深く心に残りました。地球全体の生命の営みや世界を襲う人々の欲望、私たち大人のもつ価値観や貧富の格差、そして子どもへの責任など、難しいと思われる社会的な問題も、絵本を読み合うことで大人に響き、子どもの心にも伝わり、理解が深まる可能性があることに共感の輪が広がりました。

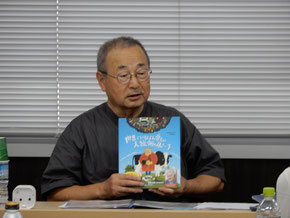

午後はとよたかずひこ先生のご登壇です。壇上に鎮座する舞台、その扉が開くとお楽しみの紙芝居のはじまりはじまり。ご講演では『はい、タッチ』(脚本、絵:とよたかずひこ 出版社:童心社)をはじめ、ご自身の紙芝居を3作品を演じて下さり、会場はその魅力に引き込まれました。おっちゃん野球を通して長年地域の子どもたちと遊んでこられた思い出や、紙芝居、ももんちゃんやバルボンさんのシリーズ作品作りにつながるエピソードに心温まり、中学校で『どんどこももんちゃん』を読み語りされた時の感想文からは、年齢を問わず子どもの心に届く絵本の魅力を感じました。数々の作品を惜しみなく読んでいただくうちに、先生の明るくてリズミカルな読み語りにほっこり。

「ちいさいひとたち」に寄り添う日常と、その場面を切り取る瑞々しい作品の魅力、とよた先生のお人柄を満喫して、また絵本を開くのが楽しみになる私たちなのでした。

大長咲子副理事(芦屋1期)からは養成講座の主旨、自学自習のお話です。与えられることに満足せず能動的に調べ考えるのが絵本講師だと。また講師として活動する際の出版社への許諾申請について、SNSなどでの出版物の取り扱いには特に注意しなくてはいけない点などの確認もありました。

グループワークではご講演や絵本に関わるテーマについて、メンバーの感想や意見が交わされ、「これから子どもたちが生きていく世界を守るために、大人に絵本のちからを伝えていきたい」など、それぞれの立場から思いを伝え合う場となりました。(ゆだて・ようこ)