新連載

遠い世界への窓

第8回の絵本

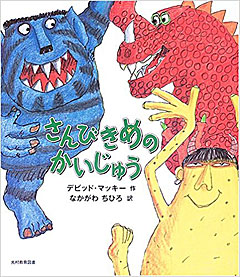

『さんびきめのかいじゅう』

『さんびきめのかいじゅう』 (デビッド・マッキー作、なかがわちひろ訳、光村教育図書 2006)

ヘンテコなかいじゅうたちのお話です。あるところに、海の真ん中にぽかりと浮かぶ小さな島がありました。この島に住んでいるのは、あおいかいじゅうと、あかいかいじゅうです。あかいかいじゅうは、いぼいぼのある真っ赤なちびゴジラみたい。そして、黒と青のトラジマのあおいかいじゅうは、角をなくしたオニみたいです。にひきは、とってもグータラで、それでも、なに不自由なく楽しく暮らしていました。

ある日のこと、この静かな島に、ボートにのった「きいろいかいじゅう」がやってくるところから、物語は始まります。

あおいかいじゅうと、あかいかいじゅうが言うには、この「よそもの」の、きいろいかいじゅうの姿は、「へなちょこレモン」みたいで、「おたふくバナナ」で、「マンゴーまんじゅう」で、「くされトウモロコシ」!

そして、「わたしの くに、じしんで めちゃめちゃ なりました。わたし、すむ ばしょ ありません」と言う、きいろいかいじゅうを、まんまと利用することを思いつきます。この島には、大きな石ころがごろごろしていて、じゃまで仕方ありませんでした。「ここにある いしころを みんな どけてくれ。そしたら とちを わけてやろう」

さあ、働きもので力持ちのきいろいかいじゅうは、どうしたでしょう。そして、きいろいかいじゅうの働きぶりを見た、あかいかいじゅうと、あおいかいじゅうは?

この絵本を描いたデビッド・マッキーさんは、みなさんおなじみの『ぞうのエルマー』や『せかいでいちばんつよい国』の作者でもあります。『さんびきめのかいじゅう』をつくるとき、マッキーさんが思い浮かべていたのは、移民や難民をめぐる問題だったそうです(訳者なかがわちひろさんの「あとがき」より)。遠い国から移り住んできた人たち、命からがら逃げてきた人たちに、私たちはどんなメッセージを発しているでしょうか。そして、彼らとどう暮らしているでしょうか。

先日、「難民」の問題を描いた、世界中の(…といっても、やはり欧米のものが中心になってしまいましたが)絵本を集めたワークショップを東京で開催しました。一九七0年代にインドシナ半島から逃れ、「ボートピープル」としてアメリカやオーストラリアにわたった「ぼく」や「わたし」の家族のおはなし、そして、九0年代のアフリカの紛争や、近年のシリアや中東から海をわたって逃れた人たちが直面した戦争や死、移り住んだ国での新しい生活や自分のルーツへの思いが描かれた絵本です。

大きな発見がふたつありました。ひとつは、逃避行の苦しさは描かれるのに、難民となった人たちが移住先で、次世代にまでわたって抱えなければならない問題は描かれないこと。たとえば、差別や、新しい言語を子どもたちはすぐに覚えられるのに大人たちは習得できず、だんだんと親子の対話がむずかしくなってくるといった、ずっと続いていく、暮らしの問題です。もうひとつは、日本で作られる絵本や写真絵本には、各国難民キャンプを取材したものはたくさんあるのに、日本にたどり着いて日本で暮らし続ける難民の人たち(「難民申請者」なども含む)を描いたものがほとんどないことです。わたしたちのごく身近なところに、遠い世界の、そして、世界中の問題がすでに押し寄せてきているのを、きっとみなさんも感じられていると思います。

さて、きいろいかいじゅうが、ボートに乗せてせっせと海に運んだ石ころは、いつの間にか、小さな素敵な島になりました。「ついでに そのへんも(中略)きれいにしといてよ」と言いつけられ運んだ土、そして、木や草も植えられて、お昼寝するのに気持ちよさそう。あおいかいじゅうとあかいかいじゅうは、きいろいかいじゅうの島に、遊びにいきたくなりました。すると、きいろいかいじゅうは、こたえました。「だけど、わたしも そっち あそび いくですよ。オーケーね!」

そのあと、さんびきは、どうなったでしょう。絵本では、その先は描かれていません。そして、私たちの島は、どうなっていくのでしょうね。

(まえだ・きみえ)