NPO法人「絵本で子育て」センターの「絵本講師」の方たちが集めたWEB閲覧者の疑問や口コミをRanking スマホ版として簡略にまとめてみました。

第21期「絵本講師・養成講座」受講生募集は終了いたしました。(中田 朋子)

|

第21期「絵本講師・養成講座」受講生募集は終了いたしました。(ジェリー・マーティン/東京8期生) |

| さて絵本講師って? 講師になるには? どうすればいい!? |

NPO法人 「絵本で子育て」センター(フェイスブック)もご覧ください

なれますとも!

子どもや絵本が大好きなら。

学生さんから主婦、またさまざまなお仕事を持たれている方が、お子様とのコミュニケーションアップ、自身の向上やチャレンジだけではなく地域での貢献活動を目指して真剣に取り組まれています。

東京都内または芦屋市内で実施される養成講座を1年間6回受講し、その都度の課題レポートを5回提出すれば修了できます。2022年度第19期までの講座修了生は全国で約2200人になりました。 巣立った修了生は、お住まいの地域を中心に絵本講座活動を行って活躍しています。→絵本講師養成講座各期リポート

新年令和06年度(21期)の養成講座の本募集をはじめました。(下のバナー)

ご連絡いただきましたらお気軽に見学できるよう近くで開かれる絵本講座を御紹介いたします。4~5名の小規模な講座から300名を超える講演まで、会場・対象者に合わせた内容で幅広い要望に応えて開催しています。

また絵本講座の最新情報は「2023年度絵本講座の紹介」でご覧ください。

これらの活動は新聞・雑誌など多くのメディアが取り上げ、社会的な関心が高まってきました。地域の子育て支援、子どもの健全育成として、今後ますます活動の場が広がっていくことが予想されます。

今すぐ参加できる絵本講座

「絵本で子育て」センターの公式インスタグラムで「チラシ」ご覧いただけます。

※詳細一覧は今すぐ参加できる絵本講座でも一部参照できます。

養成講座はすでに14期を数える実績の積み重ねがあります。おかげさまでこの修了生が全国に1400名を越えるようになりました。

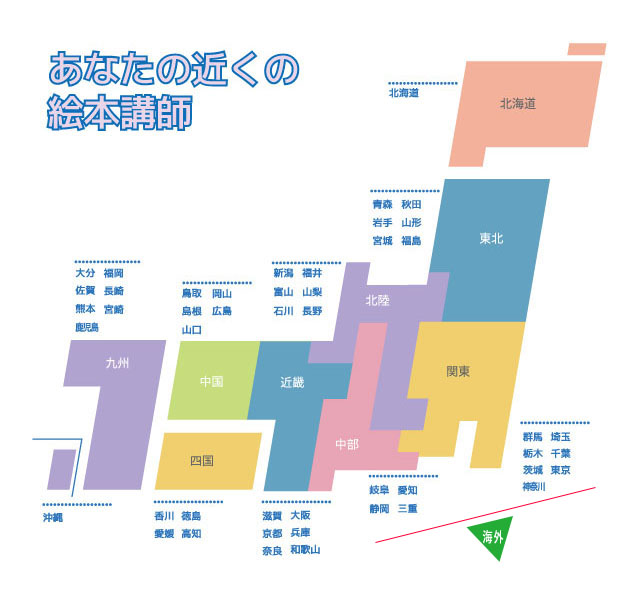

「あなたの近くの絵本講師」として現在活動中の絵本講師を掲載させていただいておりますので、ご確認ください。ここに掲載されていなくても絵本講座で活躍中です。地域の子育て支援、子どもの健全育成として、今後ますます活動の場が広がっていくことが予想されます。講師の方々は本来の動機である「社会的還元」をし、自己実現をするための方法をさらに追求さ れるであろうと予想しております。

絵本だけの世界だけではなく、評論や著作、また経営や医療、哲学分野でもご活躍の先生方をおよびして各期の養成講座などで講演していただいております。

※カリキュラム例(第20期)はコチラ

伝えたい……「絵本っていいな」という思い

3年前に、友人から「絵本講師・養成講座」のことを教えてもらいました。2ヵ月に1回芦屋で受講し、毎回リポートを提出。絵本講師になったら絵本講座ができるということまでは聞いていたのですが、そのときには絵本に関する資格があることを新鮮に感じただけで、自分には遠い世界の話だと思っていました。 ところが、絵本タイムを楽しみ、絵本の魅力をどんどん感じていく中で、絵本について一度しっかり学びたいと強く思うようになり、ついに「絵本講師・養成講座」を受講したいと思うようになったのです。そのままの勢いで夫に相談すると、快く賛成してくれ、一歩を踏み出したのでした。

(平成28年度 第13期受講生)

「絵本講師・養成講座」14期受講生の感想文(抜粋)です。

(絵本フォーラム第116号、2018年1月 掲載)

「絵本講師・養成講座」受講中

私は普段は都内の保育園で保育士をしています。専門学校に通っていた時は絵本サークルに所属していました。絵本が大好きで、子どもや保護者に向けて図書館等で読み聞かせの活動を行っていました。

知り合いが絵本専門士の資格を取得していたので、絵本関連の資格について調べてみました。そこで「絵本講師・養成講座」のことを知りました。話を聞くと、「絵本講師」の資格も取得していたのです。俄然、興味がわいてきて講座を受けようと決意をしました。そして、現在4回の講座を終えて、これまで、詩人・翻訳家・エッセイスト、絵本作家、児童文学者、出版関係者、評論家といった様々なジャンㇽの講師から絵本について学ばせていただきました。

私が保育の仕事をしながら感じていたことですが、現代社会は共働きで子どもを育てている家族が大変多いということです。そのため、親子のコミュニケーションを取る時間が少なく、愛着形成が上手くできていない家庭があるように感じています。保育現場では、乳幼児期の愛着形成がとても大切であり、子どもの成長に不可欠であると学びました。そのために絵本を通して、親子が同じ時間を過ごし、絵本の楽しさを共有することで、子どもも大人も心が満たされていきます。講座で改めてそのことを確認する事ができました。

(平成29年度 第14期受講生)

自分自身の変化を実感しています。

私にとって読み聞かせは、4歳の息子と過ごす生活の中の一部です。絵本を開くと気分が明るく晴れ、リラックスした気持ちで満たされます。 実を言いますと1年前、「絵本講師・養成講座」の受講を迷っていました。専門的に学ぶことで絵本を楽しめなくなるのでは、という漠然とした不安からです。しかし、現在ご活躍されている絵本講師の方の話を聞くたびに、「私もこんな風に誰かに伝えたい」という使命感が湧いてきました。今、心の底から受講を決めて良かったと日々感じています。 期待と緊張で迎えた開講式は、アーサー・ビナード先生の講演で幕を開けました。私たち日本人以上に、日本語や日本文学を追求し、言葉を丁寧に扱われる姿が一番印象的でした。『えをかくかくかく』(偕成社)の翻訳エピソードは、とてもユニークで、日本語と英語のニュアンスの違いで苦悩されたことも知りました。翻訳者を気に留めて絵本を選んだ経験はありませんでしたが、受講後再び作品を読むと、今まで気がつかなかった考え抜かれた翻訳の深さを感じました。

(平成29年度 第14期受講生)

すぐれた絵本がたくさん出版されてますので、とくにおすすめしている絵本は決めておりません。(当センターで出版している書籍もございます。)

絵本については 土居安子氏の「おすすめ絵本」や 飫肥糺(おび・ただす)氏コラム「”たましい”をゆさぶる子どもの本の世界」のコラムもご覧ください。またフェイスブックで新連載「わたしの心のなかにある絵本たち」では絵本講師たちが選んだ76冊の絵本がコメント付きで掲載されています。

故 中川 正文先生(大阪国際児童文学館館長兼理事長・作家)

NPO法人「絵本で子育て」センター主催の「絵本講師・養成講座」を受講・修了し、あらためて講師登録された方たちを「絵本講師」とよんでいます(民間資格です)。絵本講師は地域コミュニティの場で子どもからお年寄りを対象に「絵本講座」(出前講座ともいいます)を開き絵本の読み聞かせ活動を行っています。

「絵本講師・養成講座」は、単に一般的なカルチャースクールのように、ある学問や技術を習得し、それで終わるというもので はありません。そもそも、この絵本講座で学ぼうとする最も深い動機は、受講者自身が生活しておられる地域や、身の回りの小さなコミュニティへの「自ら得た 知識・技能の還元」にあります。

講座修了後も「絵本講師の会」(はばたきの会)に入会し、更に学習を継続します。会では交流会の開催、会報『はばたきの会』の発行、絵本、書籍の出版企画など、さまざまな活動を行っています。

私たちスタッフ陣が、みなさまからの相談やフォローアップにと親身に対応させていただきます。

お問い合わせ先

0797-38-7516 電話をかける

当センターにもお気軽にお越しください。

(お知らせ)

子育て情報紙『絵本フォーラム』(試読トップページ WEB版 pdf 1.3MB)

子育て情報紙『絵本フォーラム』(試読トップページ WEB版 pdf 1.3MB)

を隔月発行しています。

子育ての現場に携わる方々のエッセイやコラム、お母さん方の絵本体験記などを掲載。

絵本の紹介、絵本の読み聞かせを行っている幼稚園や保育園をリポート、児童文学家の寄稿、一般読者の体験記などで構成しています。

(左アイコンは絵本講師→事務局通信)

(左アイコンは絵本講師→事務局通信)